¿Colonizar Marte o invertir en la Argentina? Elon Musk juega su juego ante Javier Milei

Los dos encuentros que en menos de un mes de distancia ocurrieron entre Javier Milei y Elon Musk, permite diagramar una serie de reflexiones, no solo sobre las prioridades del mandatario argentino, quien en cinco meses de gobierno viajó en cuatro oportunidades a los Estados Unidos, todas ellas sin agenda oficial, sino también del mundo en el que estamos insertos y la gravitancia de actores como el CEO de Space X, Tesla y flamante dueño de X.

Al meteórico ascenso de Milei a la Presidencia de la Argentina, lo envuelve uno de los debates más relevantes que en la actualidad presenta la disciplina de la relaciones internacionales y que en plena pandemia de Covid-19 introdujo Ian Bremmer: el momento tecnopolar.

Para Bremmer, las grandes empresas tecnológicas han tomado el control de aspectos de la sociedad, la economía y la seguridad nacional que durante mucho tiempo fueron monopolio casi exclusivo del Estado. Con orígenes y composiciones disimiles, tanto las big tech norteamericanas como chinas comparten el sentido de competencia con los estados-nación tradicionales, disputando los márgenes de influencia geopolítica que ejercen en la actualidad.

Un ejemplo sobre esta mirada: cuando un grupo de rebeldes asaltó el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, algunos de los actores más poderosos de ese país tomaron medidas inmediatas para castigar a los cabecillas de la fallida insurrección. Pero no se trató de quienes uno esperaría.

Facebook y Twitter suspendieron las cuentas del presidente Trump; Amazon, Apple y Google eliminaron eficazmente Parler, una alternativa a Twitter que los partidarios de Trump habían usado para alentar y coordinar el ataque; Paypal y Stripe, dejaron de procesar pagos a la campaña de quien por entonces aspiraba a la reelección ¿Las instituciones? Un segundo proceso de destitución que en formas y alcance contrastó frente a la rápida y palpable reacción de este grupo de empresas.

Sí bien los alcances de este enfoque lógicamente están en debate, existe un cierto consenso en que las big tech ejercen una forma de soberanía muy potente sobre el espacio digital, aportando recursos con implicancias directas en el escenario geopolítico, afectando el comportamiento en las plataformas digitales y moldeando conductas e interacciones de los ciudadanos-usuarios del mundo.

Bajo este enfoque, ¿puede la figura de Elon Musk ser considerada como un actor geopolítico? La pregunta, podría, responderse con otra: ¿Quién posibilitó que buena parte de Ucrania tuviera acceso a Internet permitiendo a las fuerzas del país planificar ataques y defenderse durante la invasión rusa?

Quizás algunos años atrás el peso económico de quien se debate con Bernard Arnault como el hombre más rico del planeta o bien los vaticinios que CEO´s de la talla de Musk o Gates presentan en conferencias sobre el destino de la humanidad no hubiera bastado para convertir poder económico en influencia geopolítica. Las cosas han cambiado.

Un mundo en un momento tecnopolar, empresas tecnológicas tomando el control de aspectos sociales, económicos y propios a la seguridad nacional, disputando márgenes de influencia geopolítica frente a los estados y claro, sus CEO´s. En este contexto parece bien importante entender qué piensa la persona que un día dijo querer colonizar Marte y nadie se río.

El mundo según Musk

“En el pasado voté a los demócratas porque eran (en su mayoría) el partido de la bondad. Pero se han convertido en el partido de la división y el odio, así que ya no puedo apoyarlos y votaré por los republicanos. Ahora, observen cómo se desarrolla su campaña de trucos sucios contra mí”, escribió Musk, en la antesala a las elecciones de medio término de 2022, la compra de Twitter y lo que sería el inicio de un posicionamiento político explícito y profundamente activo.

Es difícil definir a Musk. Alternó entre el apoyo a la tecnocracia y la democracia directa, con profundas contradicciones, reivindicando posturas anarquistas, socialistas, libertarias y, aunque no se identifique como tal, acercando su mirada al conservadurismo reaccionario.

Su activismo político en estos últimos años presenta como denominador común una campaña contra el wokismo. En su opinión, esta ideología es uno de los obstáculos que, bajo la apariencia de corrección política o aparente racionalidad, dificulta el desarrollo de la civilización humana y podría incluso poner en riesgo su supervivencia.

Lejos de los USD 44 mil millones, la compra de Twitter responde a la necesidad de contar con una plataforma que, al tiempo que exhibe el desinterés de época de no cuestionar que el dueño de una red social haga propaganda política en dosis diarias, no cuenta con ningún tipo de control de rigurosidad periodística sobre lo que se publica, comparte y premia en nombre del algoritmo.

Apoyando públicamente al gobernador de Florida, Ron DeSantis, para presidente, restableciendo la cuenta de Donald Trump, suspendida tras el ataque el Capitolio, comparando a Justin Trudeau con Adolf Hitler y, fundamentalmente bajo un nuevo tono que eleva tweets de suscriptores pagos, muchos de ellos influyentes conservadores, Musk está generando un cambio radical: considerar a los medios de comunicacion como enemigos y confiar en los “periodistas ciudadanos” del mundo que, ya sin un jefe de moderación de contenidos, publican directamente en X, en lugar de en las organizaciones de noticias profesionales.

“¿Puedes comprar Twitter y luego borrarlo, por favor?”, le escribió su ex mujer Talulah Riley el 24 de marzo, según los mensajes publicados como parte de una demanda posterior y recogidos por Bloomberg News. La respuesta de Musk: “Quizá comprarla y cambiarla para que apoye adecuadamente la libertad de expresión”.

El canciller Musk

El respaldo de Musk a muchos jefes de Estado conservadores representa una suerte de validación oficial en este momento tecnopolar. Para un mandatario en funciones o aspirante a serlo, una interacción con el CEO de Space X, Starlink y dueño de X es, en muchos casos, más ponderado que lo propio con algún colega o funcionario de peso.

El peculiar juego de influencias entre Elon Musk y líderes políticos de derecha tiene en los casos de Narendra Modi en India y Jair Bolsonaro en Brasil una dinámica intrigante que fusiona intereses comerciales y políticos en un tapiz de negociaciones y favores mutuos. Esa la diplomacia que ejecuta el canciller Musk.

En el caso de India, la relación entre Musk y Modi comenzó en 2015, con la visita del primer ministro a la fábrica de Tesla en California. Buscando soluciones energéticas para regiones rurales, Modi encontró en Musk un aliado potencial. Sin embargo, la entrada de Tesla al mercado indio se vio obstaculizada en un primer momento por los altos aranceles vigentes y las restricciones a vehículos eléctricos extranjeros.

La adquisición de Twitter por parte de Musk en 2022 proporcionó una nueva palanca de influencia. Musk no solo bloqueó contenido crítico sobre Modi en esta red social, sino que también utilizó su plataforma para pedir por la representación permanente de India en el Consejo de Seguridad de la ONU, algo que parece haber influido en la posterior reducción de aranceles para vehículos eléctricos en India.

En un intento por apoyar la campaña de reelección de Bolsonaro en 2022, Musk anunció la llegada de Starlink al país, ofreciendo conectividad a escuelas rurales y vigilancia ambiental en la Amazonía. A partir de la derrota electoral de Bolsonaro, Musk alimentó la narrativa de fraude electoral en Twitter, lo que culminó en disturbios y violencia en enero de 2023. Además, utilizó su plataforma, para cuestionar los estándares democráticos del país y pedir la destitución del juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, quien lo acusara de interferencia electoral.

En ambos casos, la estrategia del canciller Musk es la misma: despliega su influencia a través de sus empresas y su plataforma digital para respaldar sus intereses comerciales, al tiempo que logra apoyos concretos en la política y las regulaciones de interés de estos países.

El presidente Milei

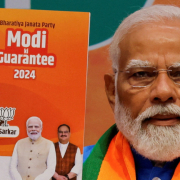

“La prosperidad está por llegar a Argentina”, publicó Elon Musk en X, a los pocos minutos de que se confirmara la elección de Javier Milei como presidente de la tercera economía latinoamericana. Desde entonces, el multimillonario ha compartido videos del mandatario celebrando el ataque a la “justicia social” que éste ha iniciado.

Poco podría disimular Musk su interés en el litio, componente principal en las baterías de autos eléctricos que fabrica Tesla, que tiene a la Argentina con una de las mayores reservas del mundo y que bajo la administración Milei podría dar a esta compañía un flujo más estable y potencialmente más barato de uno de sus recursos más críticos.

La gran batalla que está en disputa en el Congreso y que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, plantea importantes incentivos para los inversores extranjeros, particularmente en la minería. Las empresas recibirían importantes recortes fiscales, exenciones aduaneras y beneficios cambiarios, así como seguridad fiscal y regulatoria durante los próximos 30 años. Milei mira los líkes, Musk hasta 2054.

A su vez, este apoyo ya ha visto otros frutos. En uno de sus primeros actos como presidente, Milei aprobó un decreto con 366 disposiciones. Al resumir los aspectos más destacados en cadena nacional, mencionó sólo una marca corporativa por su nombre: Starlink, empresa que desde 2022 buscaba operar en la Argentina y que con la llegada del mandatario argentino logró fugazmente resolver sus trabas burocráticas.

Milei también viajó a Texas para visitar a Musk en la fábrica de Tesla. Acordaron “abrir mercados y defender las ideas de libertad”, según un comunicado de Presidencia que en ningún momento menciona el litio. Sin embargo, horas más tarde, Gerardo Werthein, embajador de la Argentina en Estados Unidos, declaró que, efectivamente, habían hablado de las reservas minerales de Argentina: “Musk tenía una muy buena visión de todo lo que tenemos”, dijo Werthein, “especialmente el litio”.

Daniel Maffey

Lic. en Relaciones Internacionales